EDI (電子商取引)における下請法の留意点

そこで考えなければならないのは、発注側としてEDIの導入を検討し、取引企業の協力を得る際、下請法に抵触しないかという点です。

今回は、下請法の観点からEDI導入時の留意点についてご紹介します。

関係ないと思っている企業や取引が対象になることも

まず、下請法に関係する企業や取引とはどういったものになるでしょうか。

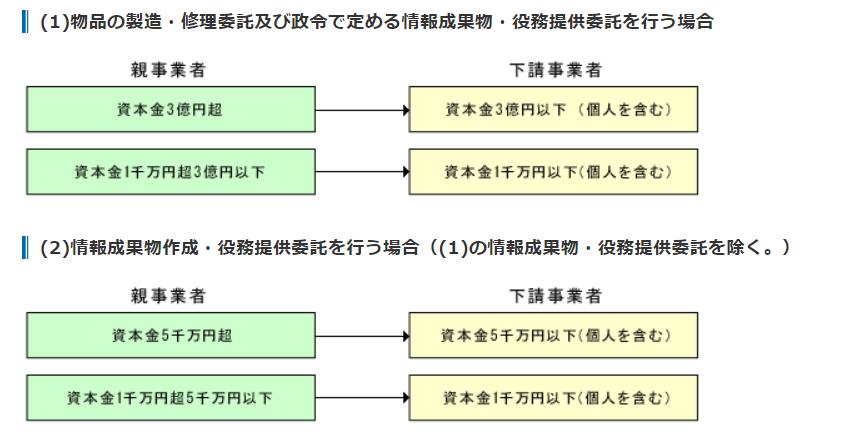

それぞれの詳細は割愛しますが、下請法は下図の通り、資本金の額と取引の内容によって適用が判断されます。

EDIを導入しても下請企業には注文書の書面の交付が必要か

次に、下請法では親事業者は発注に際して注文書等の「書面の交付義務」があると定められています。しかし、EDIは注文書などの紙を使わないこと(ペーパーレス)がメリットになります。EDIを導入しても書面の交付が必要なのでしょうか。

この点については、下請法の第3条第2項にて、公正取引委員会が定める方法であれば、書面にかえて電磁的記録(電子データ)による交付が認められています。

下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項

1 電磁的記録の提供の方法

下請法第3条第1項の書面の交付に代えて行うことができる電磁的記録の提供の方法は,以下のいずれかの方法であって,下請事業者がファイルへの記録を出力することによって書面を作成することができるものをいう。

(1) 電気通信回線を通じて送信し,下請事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下「下請事業者のファイル」という。)に記録する方法(例えば,電子メール,取引データをまとめてファイルとして一括送信する方法(EDI等),電磁的記録をファイルに記録する機能を有するファックス等に送信する方法等)

出典:公正取引委員会ホームページ 下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項

ただし、下請企業に対し注文書など書面に代えて電磁的記録(EDIデータなど)を提供する場合には、一定の要件を満たす必要があります。

下請企業とEDI取引をする際の要件

下請法では具体的には次の要件を満たす必要があります。

① 下請企業の承諾

② 下請企業に不当な費用負担をさせない

③ 取引データをディスプレイで確認、ダウンロードできること

④ 取引の訂正、削除の事実、および内容が確認できること

⑤ 取引先名、取引日付などで検索できること

⑥ 取引記録の2年間の保存

参考:公正取引委員会ホームページ

下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項

下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則

下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則

それぞれの要件について、EDI取引をする場合の留意点をみていきます。

下請企業の承諾

当たり前ですが、EDIを導入する際にはあらかじめ取引企業の承諾が必要となります。 その際には費用負担の内容、EDIの提供を受けない申し出を行うことができることを下請企業に提示しなければなりません。なお、あらかじめ承諾を得ることによって、その後の下請取引について発注の都度承諾を得る必要はありません。

下請企業に不当な費用負担をさせない

グレーなケースが最も多い点ですが、下請企業がEDIで取引をするために、本来親事業者が負担すべき費用を下請企業に負担させてはいけません。たとえば、次のようなことが考えられます。

・通信回線費用

・パソコンなどの機器

・EDIシステムのソフトウェア費用や利用料

下請法違反の勧告の事例の中で最も多い「下請代金の減額」において、特にEDIシステムのソフトウェア費用や利用料が、減額する名目としてよく挙げられています。

ただし、このあたりは下請企業にとっても見合った利益(生産性向上など)があるのであれば、受益者負担の観点から必ずしも親事業者が負担しなければならないというわけではありません。

取引データを ディスプレイで確認、ダウンロードできること

ディスプレイ(パソコンの画面など)から、すぐにEDI取引データが参照出来る状態になっていること、そして、そのデータをダウンロードできるようにしておく必要があります。FAXでは、回線を通じて下請企業のプリンターに直接書面として印刷(交付)されますが、電子データによる取引だと一方的に送信するだけでは見落としもあるため、データを受信した上で、下請企業のファイルに保存ができる、保存されたことの確認ができる仕組みが求められています。

取引の訂正、削除の事実、および内容が確認できること

当然ながら下請企業に不利な取引をしていないか確認できるように、変更や削除に関わるEDIデータはすぐに確認できる状態にしておく必要があります。

取引先名、取引日付などで検索できること

導入するEDIシステムは、下請企業の企業名や範囲指定した発注日などにより、EDI取引データを検索することができる機能を有したシステムである必要があります。

取引記録の2年間の保存

下請法では、取引条件の変更があった場合の内容や理由、検査完了した日、支払日など、取引の記録に関わる書類(5条文書)は、取引書類の記載、または記録が終わった日から起算して2年の保存期間が定められています。EDIでは、例えば発注変更データや仕入検収データで同書類に相当する情報のやり取りを行っている場合、そのデータを保存しておかなければなりません。なお、電子帳簿保存法など他の法律でも保存期間が定められているので、それらも遵守する必要があります。

上述の要件は、電子帳簿保存法で定められている要件とよく似ています。EDIで完全なペーパーレス化を図るためには電子帳簿保存法も切り離せません。

電子帳簿保存法におけるEDIの要件についてはこちらのコラムをご覧ください。

このほか、業界標準に準じていない独自仕様のEDIによる取引を下請企業に強要することは、下請法に抵触する恐れがあるとしている業界もあり、何らかの標準規格に準じたEDIを利用する方が望ましいでしょう。

下請企業とのEDI取引で留意しなければならない点は多々ありますが、適正な取引を進めていれば恐れることはありません。EDIは互いの業務効率化のみならず、決済情報との連携や、EDIデータを電子記録債権する取り組み等により、下請企業にとっても透明化された取引の実現が期待できます。下請法の理解を深め、受発注業務の効率化に踏み出しましょう。

※本コラムは、2019年3月8日執筆時点の情報をもとにしております。

※本コラムはあくまで弊社の見解を示したものであり、実際の判断は弁護士事務所や公正取引委員会へご確認ください。